2017年10月2日(旧暦では2017年8月13日)

嘉津宇岳に着いたのは午前8時半前。この時間は、すでにアカハラダカの渡りが始まっています。出発が遅すぎました…。^^;

到着前にも大きな群れが二つほど南下して行ったそうです。私が着いてからも200羽ほどが南へと渡って行きました。サシバの渡りも始まり、数羽のサシバがアカハラダカの群れに混じりながら上昇気流に乗って空高く舞い上がっていた。

帰りに古宇利島を回ってみると、農作業のトラクターに驚いて飛び出してくる昆虫を狙うサシバがいました。畑にいるやつは越冬組かもしれませんね。

この日は、東側のコースをとるアカハラダカが多く、嘉津宇岳からは遠くて逆光でした。名護岳の方がたくさん確認できたことでしょう。

沖縄本島では、9月28日あたりから新北風(ミーニシ)も吹き始めたので、これからますます渡りが盛んになるでしょう。

10月半ばごろには、サシバの数が徐々に増えていき、やがてアカハラダカの数と逆転すると思います。

アカハラダカ / サシバ アカハラダカ / サシバ サシバの成鳥2羽とアカハラダカ幼鳥の群れ。大きい方がサシバ。

ツミ ツミの幼鳥。アカハラダカやサシバが上空を飛ぶと、縄張りを侵害されてと勘違いし、カンカンになって追い払っていました。^^;

アカハラダカ / サシバ 写真を撮っている時は、サシバとアカハラダカのツミが撮れたと思ったのですが、写真をよく見るとサシバの成鳥とアカハラダカの成鳥と幼鳥ですね。^^;

アカハラダカ / サシバ 数十羽のタカ柱。大半がアカハラダカですが、サシバが2羽ほど混じっていた。

2017年10月7日(旧暦では2017年8月18日)

シマアジ、オナガガモ、ハシビロガモ、ヒドリガモ、コガモが水路に入っていました。

シマアジは、今季5羽目と出会いが多いです。シマアジとコガモ以外は、今季、初確認。

シマアジ オナガガモ ハシビロガモ ハシビロガモ ヒドリガモ 2017年10月7日(旧暦では2017年8月18日)

ヨロネンと思ったのは、実はハマシギの第1回冬羽。こんなの間違えるなんて大失態!!

オジロトウネンもいましたが、警戒心が強く写真に撮らせてくれなかった…。^^;

シギ自体は、先週に比べるとかなり減っていた。天気が良くて北寄りの風が吹いているので渡っていってしまったのか?

たくさんいたタシギ も今回は2羽確認できただけでした。

ハマシギ ハマシギ トウネン タシギ タシギ。先週、たくさんいたタシギは数が減っていた。見つけたのは2羽だけ。

タシギ イソシギ 2017年10月7日(旧暦では2017年8月18日)

明日は、寒露だというのに暑い一日でした。那覇市では10月としての観測史上最高の気温33.0度を観測したそうです。10月の33度は1915年に記録して以来の102年ぶりの最高気温だそうです。

風は北寄りの風が程よく吹きそうな予報でしたので、名護市の名護岳へサシバの渡りを見にいきました。しかし、残念ながらほとんど渡りませんでした。

サシバの数羽の群れが何度か上空を渡っていき、合計で30羽程度でした。アカハラダカ、ツミはそれぞれ1羽ずつ現れました。

サシバ サシバ 2017年10月11日(旧暦では2017年8月22日)

先月、コシャクシギと同時に見つけて喜んでいたアメリカウズラシギですが、写真を手違いで消してしまい悔しい思いをしていたところ、きょうは、なんと2羽のアメリカウズラシギが姿を現しました。^^

水路の比較的近い個体と田んぼの遠い個体でした。両方とも幼鳥です。

畑には、今季初確認のハクセキレイを3羽発見。ツメナガセキレイに遅れてやってきたハクセキレイもこれから数を増やしていきます。

セイタカシギやアオアシシギ、コアオアシシギ、トウネン、タカブシギなどもいました。しかし、圧倒的に多いのはやはりヒバリシギ。小さな体で一生懸命に餌をとっている姿を見ていると癒されます。^^

アメリカウズラシギ アメリカウズラシギ アメリカウズラシギ タシギ ハクセキレイ ニシシベリアハクセキレイ ハクセキレイ 2017年10月11日(旧暦では2017年8月22日)

サシバの渡りを名護岳で見てきたのですが、200羽程度が渡っただけでした。群れは最大で40羽ほど。アカハラダカは1羽だけ確認できた。

帰り道、畑や田んぼに寄るとサシバが増えていました。これらのサシバは越冬組が多いと思われます。

土地改良中のサトウキビ畑には、サシバのメスが陣取っており、トカゲやバッタなどを捕まえているようでした。渡りの不完全燃焼もあったので久しぶりにサシバが獲物を捕まえるシーンを撮影した。しかし、肝心の獲物を捕る瞬間は、草に隠れて見えない…。^^; さらに、10月の最高気温を更新している暑さの中で、こちらの気力が持たず久しぶりのサシバの狩りもあまり観察できなかった。^^;

サシバ サシバ サシバ 獲物がいる場所は草むらで、サシバが何を捕まえたのかよく見えなかった。

サシバ また獲物に向かって出撃するサシバ。熱い地面すれすれの低空飛行なので、写真撮影には陽炎が邪魔をしますね。もやっとしてる…。^^;

サシバ サシバ 上昇気流をつかもうと名護の市街地上空を飛ぶサシバ。

サシバ サシバ 枝に止まり鳴き声を上げる。仲間のサシバに渡りの出発を呼びかけているのだろうか。

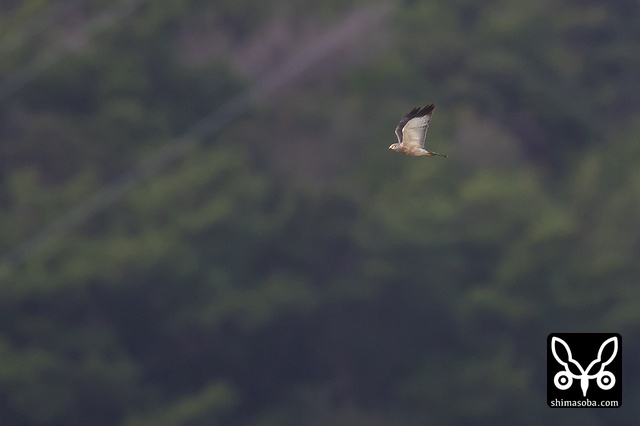

アカハラダカ 遥か遠くをアカハラダカ成鳥メスが飛んだ。仲間がおらず不安そうな様子。

2017年10月14日(旧暦では2017年8月25日)

きょうは、7個体ほどジシギを撮影できました。一旦は、全く見なくなったチュウジシギが確認できたと思ったけどマスターの指摘によるとタシギのようだ…。^^; ジシギ識別の道のりはまだまだ長い。

こんなに綺麗にチュウジシギっていなくなっちゃうのね。今まで、漫然とジシギを見てたらか気付かなかった。

タシギ タシギ。このタイプはどうしてもチュウジシギに見えてしまう。

タシギ タシギ タシギ チュウジシギ 2017年10月14日(旧暦では2017年8月25日)

先日のアメリカウズラシギ2羽 のうちの1羽はまだ滞在していました。

換羽の状態から先日と同じ個体と思われますが、もしかしたら新たに入った可能性もあります。目立つ特徴があれば、そのあたりも分かるのですが…。

レンタカーのバードウォッチャーがいたので教えてあげようとしたけど、探すペースの早い人で、私がアメリカウズラシギの写真を撮ってる間に、どんどん移動して追いつけなかった…。^^;

アメリカウズラシギ アメリカウズラシギ アメリカウズラシギ。タカブシギの群れに入ると目立たなかった。見過ごすところでした。^^;

アメリカウズラシギ くちばしの先に獲物を挟んでいます。水底のどろにくちばしを突っ込んでは、小さなイトミミズかアカムシのようなものを食っていました。

アメリカウズラシギ ヒバリシギやタカブシギが近くに来ると追い払っていた。

アメリカウズラシギ 2017年10月17日(旧暦では2017年8月28日)

小雨の降る中、シギやチドリは元気に水路や田んぼで餌探し。フラッグの付いたヒバリシギもいました。メタルリングの記号は読めませんでしたが、山階鳥類研究所鳥類標識センターへ報告しました。

水路にいたアメリカウズラシギはただのウズラシギに入れ替わっていました。^^;

ほかには、尾羽の白いコチドリやヨーロッパトウネン、タシギ、キアシシギ、セイタカシギ、アカアシシギなど。

ヒバリシギ / 足環・フラッグ付き ヒバリシギ / 足環・フラッグ付き ヨーロッパトウネン ウズラシギ コチドリ タシギ タシギ 2017年10月17日(旧暦では2017年8月28日)

北部の林道を車で走っているとリュウキュウヤマガメが開けた場所で甲羅干ししていました。

リュウキュウヤマガメ 日向ぼっこするリュウキュウヤマガメ。くちばしが欠けていました。

2017年10月17日(旧暦では2017年8月28日)

旅鳥で通過組のアカハラダカの渡りを皮切りに、猛禽類が越冬のため沖縄本島に渡ってきています。

10月初旬から増えだしたサシバに続き、10月半ばには今季初確認のチョウゲンボウもやってきました。ミサゴは一部は越夏しますが、最近は越冬のため渡ってきたミサゴが到着し、数を増やしています。

ほかには、ハヤブサを海岸で見ましたが撮影には至らず。数は少ないですがノスリもそろそろでしょうか。

チョウゲンボウ サシバ ミサゴ ミサゴ。沖縄で夏を越す個体もいれば、越冬のため渡ってくる個体もいます。

チョウゲンボウ サシバ サシバ 2017年10月17日(旧暦では2017年8月28日)

田んぼを回ってみるとアカガシラサギが1羽いました。実は、同じ場所で先日、冬羽のアカガシラサギとまだ、夏羽の目立つアカガシラサギを見ていました。このアカガシラサギはそのうちの1羽だと思います。

双眼鏡で見つけた時は、ギンネムの間に小さな姿を確認。とりあえず撮影して接近してみるとあまり人を恐れない個体のようで木の上で悠々と過ごしていました。

クロハラアジサシは、十数羽の群れが二つ。芋畑の上を飛び回りながら獲物を探していた。

ツバメチドリは、10羽ほどが赤土の上で休んでいた。

水路でカワセミを見ていると何かが動く気配。双眼鏡をそちらに向けてみるとリュウキュウヨシゴイが草むらに紛れていました。久しぶりのリュウキュウヨシゴイでしたが、警戒心が強く、すぐに飛ばれてしまった。^^;

カモは、水路に翼の折れたハシビロガモとコガモが2羽、田んぼにヒドリガモが1羽いた程度。カモの仲間が増えるのはこれからですね。

アカガシラサギ アカガシラサギ アカガシラサギは、上を飛ぶサシバが気になるようでした。

リュウキュウヨシゴイ 草むらにリュウキュウヨシゴイ。草に化けているつもり。

クロハラアジサシ クロハラアジサシは雨が降っても元気に飛び回っていた。

クロハラアジサシ クロハラアジサシ幼鳥。片足が悪いようで飛行中も常に左足が垂れ下がっていた。

クロハラアジサシ 雨がかかってもクロハラアジサシの背中では水がよくはじいていました。

ツバメチドリ カワセミ カワセミのオス成鳥。水路に突き出た枯れ枝に止まっていた。

ヒドリガモ コガモ 2017年10月18日(旧暦では2017年8月29日)

今季初確認のオオバンは三角池で。三角池にはクロツラヘラサギ8羽もいました。このクロツラヘラサギは足環E24も含めて漫湖干潟とここを行ったり来たりしている群れプラス渡り組です。

オオバン オオバン クロツラヘラサギ クロツラヘラサギ 2017年10月19日(旧暦では2017年8月30日)

先日見つけたリュウキュウヨシゴイ に再挑戦してきました。やはり、ほとんど同じ場所に出てきた。

今日は、比較的警戒心が薄く、写真も撮らせてくれた。警戒心が薄いといっても1200mmで撮って、さらにトリミングですが…。^^;

リュウキュウヨシゴイ このフォルムがなんとも言えず愛らしい。何かに似ているんだけど思い出せない…。^^;

リュウキュウヨシゴイ 少しだけ警戒のリュウキュウヨシゴイ。しばらく離れれば元どおりになります。

2017年10月19日(旧暦では2017年8月30日)

水の張られた田んぼにセイタカシギが何羽か休んでいました。

クロハラアジサシは朝日を浴びながら田んぼの上を飛び回り、獲物を捕まえていた。

セイタカシギ セイタカシギ セイタカシギ クロハラアジサシ 田んぼや畑の上を飛び回るクロハラアジサシ。朝の早い時間は数が少なかった。日が昇るにつれ、どこからともなくやってきていつもの数になった。

クロハラアジサシ 2017年10月24日(旧暦では2017年9月5日)

越冬のため沖縄にやってくるミサゴが増えてきました。海岸の防風林や干潟で獲物を食っているミサゴに出会えました。

ミサゴ ミサゴが強風にあおられながら獲物の魚を食っていた。

ミサゴ 干潟では大きなボラをつかんだミサゴが目の前に舞い降りました。

ミサゴ ミサゴは必ず魚の頭から食います。あそこが一番うまいのだろうか?

2017年10月24日(旧暦では2017年9月5日)

オニアジサシを探しに干潟に行く400メートルほど離れた対岸にアジサシの姿が見えます。今年もオニアジサシやってきたなと思ったのですが、よく見てみるとどうもしっくりこない。カメラで撮影して拡大してみるとハシブトアジサシでした。昨年も同じ場所でハシブトアジサシが現れて翌日ぐらいにオニアジサシがやってきました。今年も間も無くオニアジサシがやってくるのを期待です。

アカエリヒレアシシギは、水面をくるくる回りながら餌探し。水浴びする姿も観察できたのですが、やはりこの姿も独特。小さくて地味なシギですがなかなかの存在感を放っていました。

ダイシャクシギも1羽いました。今年は、大型のシギは天気が良すぎたせいか沖縄で休憩せずにノンストップで渡っていったような感じですが、ここにきてやっと大型シギが見られました。^^

アカエリヒレアシシギ ハシブトアジサシ はるか遠く(400メートル以上)にいたハシブトアジサシ。なんとかハシブトアジサシと分かる距離。

ダイシャクシギ チュウシャクシギ ダイシャクシギから少し離れてチュウシャクシギがいました。

2017年10月24日(旧暦では2017年9月5日)

八重山を含めて沖縄県内で初めてヒバリを見ました。本島でも数年に1度ぐらいの頻度でしか見られない珍鳥です。

赤土の農耕地で1羽でいました。地面を歩き回りながら小さな虫をとったり、草の種を食ったりしていました。落ち着かない感じでしたので長くは止まらなそうな予感。

冠羽をよく立てていたのでオスだと思われます。

ヒバリ この日は最高気温が30度近くに達し、夏のような一日でした。ヒバリも口を開けて暑そうにしていた。

ヒバリ スズメがよく食っている草の種をヒバリもついばんでいました。ヒバリって種子も食うんですねー。

2017年10月24日(旧暦では2017年9月5日)

アトリとマヒワの群れが公園に入っていました。アトリの群れは毎年、冬になると観察できますが、マヒワは沖縄では初めて見ました。

両者とも数十羽の群れをそれぞれつくり、早朝、公園にやってくると松の実やアコウの実を食っていました。餌は豊富にあるので越冬してくれると楽しみが増えるのですが…。

公園の芝生には、部分白化したキジバトがいました。最初見たときは木漏れ日が当たっているのかと思いましたが、よく見てみると部分白化個体でした。キジバトの部分白化は度々目にしますね。

マヒワ マヒワのオス。こちらも松の実を食っているようでした。

マヒワ マヒワは、群れでやってくると木の高いところであたりを見回していました。

アトリ 松ぼっくりから実を取り出すアトリのメス。数十羽のアトリが一斉に松の実を食うと、実を覆う薄皮が粉雪のようにひらひらと舞っていました。

アトリ リュウキュウキジバト 2017年10月24日(旧暦では2017年9月5日)

キバラガラ2羽が沖縄本島にやってきました。本島初記録で国内でも数例目だそうです。いつもジシギ識別のアドバイスをもらっているマスターが第一発見者です!! 23日に情報をもらっていたのですが、台風21号の影響で1日伸びた衆院選の開票があり、身動き取れず。翌日の24日、珍しく早起きして行ってきました。^^

今年は、ナンヨウショウビンといいキバラガラといい沖縄本島初記録の珍鳥が続きますねー。ちなみに最近、ナンヨウショウビンは姿を見せていません。まだどこかにいてくれると期待しています。^^;

キバラガラは、松ぼっくりに嘴を差し込み、松の実を取り出して器用に足に挟んで食ったり、小さな虫を捕まえては食っていました。木の上の方から降りてこないのとちょこちょこと素早く動くのでなかなか写真に収めにくい鳥です。キバラガラのサイズは、メジロより一回り小さいようです。

キバラガラ キバラガラの幼鳥。思った以上に黄色かった。成鳥ならもっと鮮やかなのだろうか。

キバラガラ キバラガラ こちらの個体の方が頭の色など灰色の部分が若干濃く見えた。

キバラガラ キバラガラ2羽。奥にぼんやり写っているのが、上写真の個体。

キバラガラ ロクヨンと三脚でじっくり撮りたいんですが、キバラガラは、行動範囲が広くて見つけるのが大変なので機動性のある100-400で撮りました。