2015年10月2日(旧暦では2015年8月20日)

涼しくなったので、カンムリワシの飛翔を久しぶりに狙ってみました。私の得意な右への飛び出しでした。^^

近くにはメスもやってきました。しばらく鳴き交わしていましたが、特に何もなかったです…。

夕方になると、芝生にはズグロミゾゴイが出てきて獲物探しをしていました。

他には、アカショウビンを2羽目撃しました。また、本土のキビタキのような鳴き声がしたのですが姿の確認には至らず。

カンムリワシ

久しぶりのカンムリワシの飛翔。カンムリワシは活発に動き回るほうじゃないので、飛翔を待つのに1時間とかざらです。今回は45分まちでした。^^;

カンムリワシ

オスのカンムリワシ。風になびいて冠が目立っています。

カンムリワシ

上のカンムリワシの相方。メスの方が体が一回り大きいです。

カンムリワシ

オスのカンムリワシが撮影しやすい木に止まってくれました。^^

ズグロミゾゴイ

夕方になるとどこからともなくズグロミゾゴイが現れて餌探しに勤しんでいます。

2015年10月3日(旧暦では2015年8月21日)

今季初のレンカク幼鳥が飛来しました。環境的にあまり長居しないかもしれません。^^; 代掻き直後の田んぼなので、水がドロドロでレンカクも汚れていました…。

今年はエゾビタキが大変多く飛来しているようで、多いところでは電柱から電柱の間に1〜2羽ずつズラーッと止まっていました。

レンカク

泥まみれのレンカク。小さな虫をついばんでいました。

エゾビタキ

今日はとても暑い一日でエゾビタキも口を開けています。

エゾビタキ

この大きな口で飛んでいる昆虫をフライングキャッチするのでしょう。

2015年10月5日(旧暦では2015年8月23日)

田んぼにシギが多く入っています。いつも遠くて撮りづらいエリマキシギが近くで撮影できました。^^ コアオアシシギは計10羽ほど飛来していました。久しぶりにウズラシギも近くで観察することができました。

他は、たくさんいるタカブシギやアカアシシギ、アオアシシギ、チュウジシギなど。

エリマキシギ

ウズラシギ

美しいウズラシギ幼羽がいました。警戒心の薄い個体で近くで撮影できました。

チュウジシギ

アオアシシギ

アカアシシギ

タカブシギ

クロハラアジサシ

2015年10月5日(旧暦では2015年8月23日)

どうゆうわけか、今年はコアオアシシギが多いのですが、密度が上がるとケンカも増えるのでしょうか? 可愛らしいコアオアシシギがバトルをしていました。

コアオアシシギ

コアオアシシギ

コアオアシシギ

成鳥が幼鳥の股の下からこんにちは。^^ これでも本人たちは真剣勝負なんです!!

コアオアシシギ

2015年10月5日(旧暦では2015年8月23日)

田んぼでシギを観察した後、帰り道に牧草地をのぞいてみるとキジバトがたくさんいました。その中にベニバトのメスが2羽交ざっていました。1羽は謎の猛禽が突っ込んだ時にこちらに飛んできて撮影できました。

近くでは、チョウゲンボウが2羽いました。今季初撮影です。

ベニバト

猛禽に怯えてしまい、この状態から全く動きませんでした。

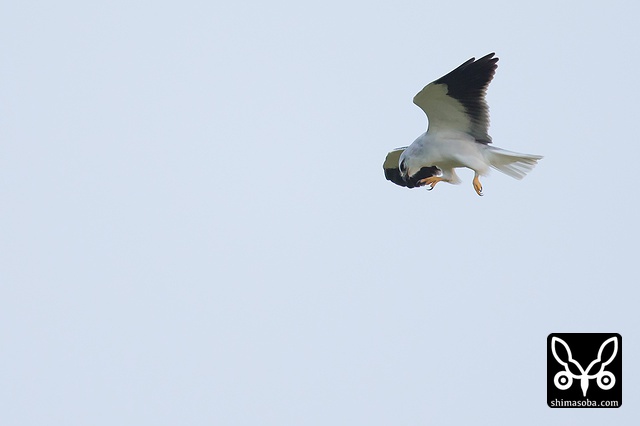

チョウゲンボウ

チョウゲンボウ幼鳥が空中で大きなバッタを捕まえました。

2015年10月5日(旧暦では2015年8月23日)

一昨日見たレンカク幼鳥 が直線距離で3.2キロほど離れた田んぼに移動してきていました。左肩の羽の抜け具合から同じ個体で間違いないと思います。農家の2トン車が通るたびに驚いて草むらに逃げ込みフリーズしていました。^^;

レンカク

レンカクは浮き草などの上を歩くのに適して大きな足と長い爪を持っています。

2015年10月7日(旧暦では2015年8月25日)

珍鳥のズグロチャキンチョウ幼鳥が飛来していました。色合いも珍しい黄色味のほとんどないタイプ。師匠に聞いても珍しがっていました。

ズグロチャキンチョウ

2015年10月7日(旧暦では2015年8月25日)

牧草刈りが始まるとカンムリワシとツバメチドリが集まってきました。ツバメチドリは最終的には20羽超えでした。

今季5羽目のカンムリワシの幼鳥にも会えました。^^

カンムリワシ

牧草刈り中に獲物が出てくると突撃するカンムリワシ。

カンムリワシ

カンムリワシ

カンムリワシ

ツバメチドリ

ツバメチドリ

ツバメチドリ

2015年10月7日(旧暦では2015年8月25日)

暦の上では明日は寒露です。本土は肌寒くなっていると思いますが、石垣島はまだ夏のような暑さです…。と言っても、ススキが咲き出し、サシバも4羽確認しました。

ススキを見た帰り道、オオクイナが道端でうずくまっていました。車にはねられたようで片目の瞳孔が開いていました。しばらく見ていたのですが、起き上がれないようなのでダンボールに入れて自宅へ持ち帰りました。明日、回復していなければ獣医に診せます。

オオクイナ

オオクイナは脳震盪を起こしているようでした。回復するといいのですが。

サシバ

昨日、宮古島では60羽ほど渡ったそうですが、石垣島ではほんの少しでした。^^;

2015年10月11日(旧暦では2015年8月29日)

昨日、一昨日と悪天候でサシバの渡りを見に行けませんでした。今日は、雲が空一面に広がり、青空は全く望めませんでしたが、サシバは2000羽強が飛びました。

サシバの他に、ハチクマやチゴハヤブサも渡って行きました。サシバもハチクマも同じような場所で越冬するのですが、ハチクマは大陸を通る経路をとるのでサシバよりも長距離を飛びます。今回観察したハチクマの幼鳥はサシバと同じ琉球弧経由で近道をいくのでしょうか? 近年、台湾で留鳥化したハチクマは、もしかしたら琉球弧コースを通るハチクマだったのでしょうか? 興味は尽きないですね。^^

天気予報によると明日は晴れそうなので、青空に舞うサシバのタカ柱が期待できます。^^

ハチクマ

何か遠くからサシバの群れに交ざって大きな猛禽が飛んでくると思ったら、ハチクマの幼鳥でした。石垣島を経由するハチクマは少ないのでうれしいですねー。^^

ハチクマ

ハチクマ

石垣島で見るハチクマは幼鳥が多いです。サシバにつられて来ちゃうんでしょうか?

サシバ

サシバ

サシバ

サシバ

チゴハヤブサ

サシバの群れに1羽だけ変なのが。チゴハヤブサ成鳥でした。

サシバ

早い時間に大きめのタカ柱ができたそうですが、15時以降は50〜70ぐらいのタカ柱がいくつかできる程度でした。

2015年10月11日(旧暦では2015年8月29日)

オオクイナはなぜか10月ぐらいから冬の間は道路を横断したり、目立つ場所に出てきたりします。八重山方言では、「ファードゥル」と言い、「クワーッ」という鳴き声に由来します。

ウズラシギ、エリマキシギ、コアオアシシギは同じ田んぼにしばらく滞在中です。^^

オオクイナ

オオクイナのオス。実は、オオクイナのくちばしの根元は緑色なのです!!

ウズラシギ

ウズラシギ。数は少なく、島内の田んぼで見かけるときは大抵1羽です。

エリマキシギ

コアオアシシギ

数羽の小さな群れを作っていたコアオアシシギですが、この日は1羽になっていました。

2015年10月13日(旧暦では2015年9月1日)

今日のサシバの渡りは不発でした。昨日、曇天のもとたくさんのサシバが飛んだので、期待したのですが、100羽そこそこでした。また、出たサシバも遠い…。^^;

バンナスカイラインの渡り鳥観察所からサシバを見ていると、近くの小枝にはムシクイなどが群れていました。

サシバ

成鳥。綺麗な青空だったのですがサシバのタカ柱にはならず。

サシバ

2015年10月13日(旧暦では2015年9月1日)

サシバは早い時間に大きな群れが飛来したらしいですが、私が行った頃には小さな群れがちょろちょろと出ただけでした。

他は、チゴハヤブサ幼鳥が2羽とミサゴが行ったり来たり。帰りは、熱研近くの牧草地でクロハラアジサシ冬羽を観察、撮影してきました。^^

チゴハヤブサ

チゴハヤブサ

クロハラアジサシ

クロハラアジサシ

2015年10月15日(旧暦では2015年9月3日)

2時間ほど時間が空いたので、仕事中にバンナの渡り鳥観察所でサシバの渡りを見てきました。少し時間が早かったので、100羽ほどしか確認できませんでしたが、ハチクマを1羽見ることができました。 先日のハチクマ と比べてみると初列風切の破れ具合と尾羽の模様が違うので別個体のようです。

ハチクマ

ハチクマ

サシバ

サシバ

数が少なく見応えのあるタカ柱になることはありませんでした。

2015年10月15日(旧暦では2015年9月3日)

熱研近くの宮良川をクロハラアジサシが上流と下流を行ったり来たりしながら餌となるバッタなどを捕まえていました。橋の上に車を止めて橋を越えようと私と同じ目線になったところで撮影しました。なぜかクロハラアジサシは橋の下をくぐらずに必ず高度を上げて橋を越えていきます。

クロハラアジサシ

クロハラアジサシ冬羽。ひらひら飛んでいるようだが、接近する速度は意外と速くあっという間に頭上を越えていきます。^^; そんな中でも、1D Xとロクヨンの組み合わせのオートフォーカスはしっかりとクロハラアジサシをとらえて放しませんでした。^^

クロハラアジサシ

サシバ

たまに橋の欄干で休むのですが、サシバが上空を通過したら一斉に飛び立ちます。

2015年10月15日(旧暦では2015年9月3日)

今年はサシバの渡りを観察するバンナスカイラインの渡り鳥観察所からメボソムシクイの群れがよく観察されます。私は眼鏡をしても視力が、0.7に届くか届かないかなので師匠が見つけてくれました。今年はこの観察所の下をメボソムシクイがよく通ります。

ウグイスらしきのも通ったのですが、すぐに藪にもぐってしまい撮影には至りませんでした。

メボソムシクイ

なかなか撮影しにくいメボソムシクイですが、上からの撮影だと邪魔になる枝もなく撮りやすいですね。^^

メボソムシクイ

数羽の群れで木々を訪れては小さな虫などを捕まえているようでした。

2015年10月15日(旧暦では2015年9月3日)

アオアシシギの群れにツルシギ幼鳥が1羽交ざっていました。近くにアオアシシギの白化個体がいたのですが、稲の影で写真を撮らせてくれませんでした。^^;

ジシギは多分チュウジシギと思われます。

ツルシギ

タシギ

アオアシシギ

2015年10月15日(旧暦では2015年9月3日)

今日もサシバの渡りを見てきました。場所もいつものバンナスカイラインです。数十羽の群れがいくつか出るのですが、いまいち絵になるタカ柱にはなりませんでした。かなりの数がねぐら入りしたので明日も渡りが楽しめるでしょう!!

サシバ

サシバ

北寄りの風が吹いていたので、順光で撮れるサシバは少ないです。

サシバ

2015年10月15日(旧暦では2015年9月3日)

10月も半ばなのにまだ、アカショウビンが嵩田林道にいました。いつまでいるのでしょうか?

リュウキュウアカショウビン

2015年10月19日(旧暦では2015年9月7日)

川平石崎で10月15日に確認していましたジョウビタキのオスがやっと撮影できました。^^ 昨年は10月14日に初認で11月22日に初撮影 でした。来月の半ば頃には、シロハラやツグミなども渡ってくるでしょう。

ジョウビタキ

川平石崎にジョウビタキが3羽入っていました。全てオスでした。この個体は第1回冬羽です。

ジョウビタキ

ジョウビタキ

この枝がお気に入りのようです。あまり人を恐れない個体でした。

2015年10月20日(旧暦では2015年9月8日)

10月5日に見て以来、2度目のカタグロトビです。前回の牛種子牧場の牧草地から、直線で1キロの牧草地にいました。前回は、遥か遠くを飛んであまりよく観察もできなかったのですが、今回はなんと、目の前30メートルほどの距離でホバリングをしているじゃないですか!! しかし、空港に取材に向かう私の手元にあるレンズは、広角ズームレンズのみ…。^^; 仕方ないので、iPhone6で動画を撮影しました。

獲物を襲うために急降下するとき、普通の猛禽のように翼をすぼめるのでなく、メンフクロウのように翼を伸ばしたまま万歳の状態で降下していました。ぜひ動画をご覧ください。

師匠に電話したら、「5分で行ける」とのことなので、私は後ろ髪を引かれながら仕事に向かい、あとは師匠にお任せしました。 師匠は、写真もバッチリおさえていました !!

このカタグロトビ、石垣島に2カ月ほど滞在しているので、まだまだチャンスはありそうです。

2015年10月20日(旧暦では2015年9月8日)

白変種のアオアシシギがいました。他のアオアシシギと比べて警戒心強目でした。 アカアシシギの白変種 は見たことありますので、あとはキアシシギの白変種を見たら「赤、青、黄」でそろいますね。^^

アオアシシギ

アオアシシギ自体、白っぽいシギではありますが、白変種はほぼ真っ白で美しかったです。

アオアシシギ

コアオアシシギ

ハマシギ

セイタカシギ

セイタカシギはどこにでもいて、一番警戒心がないです。^^;

2015年10月23日(旧暦では2015年9月11日)

10月5日と10月20日に観察したカタグロトビ が再び現れました。「炯眼人を射る」じゃないですが、この鋭く赤い目はすべて見通されているようでゾクゾクしますねー。

そして、このカタグロトビ、石垣島が気に入ったようです。^^ この日も先日とほぼ同じような場所に現れましたが軽自動車しか入れない場所。^^; 先日より少し警戒心が強いようでした。

カタグロトビは、アフリカや南ヨーロッパ、インドや東南アジアに分布するそうですが、どうやって石垣島までやってきたのでしょうか。石垣島以外にも与那国島や沖縄本島で記録されたことがあります。このまま越冬してくれると嬉しいのですが。

カタグロトビ

カタグロトビは、真っ赤な目と目の周りの黒い模様の鋭い顔つきが特徴です。かっこいいですねー。

カタグロトビ

カタグロトビ

2015年10月25日(旧暦では2015年9月13日)

カタグロトビ遭遇率100パーセントです。^^

今日は、師匠が先日の場所でスタンバイ、私は遊撃手として牧草地帯を車で探しました。すると遠くに何やら獲物を襲う鳥影が。双眼鏡でのぞいてみると、お目当てのカタグロトビでした。すぐに師匠に電話して、二人で駆けつけるとスプリンクラーの上でクマネズミを食っていました。しばらくして飛んでしまったのですが、午後6時に戻ってきて、ねぐら入りも確認できました。どちらの場所も 先日の頻出ポイント より離れたところでした。

餌場とねぐらゲットです。^^

他は、チョウゲンボウ3羽とハヤブサの幼鳥1羽、サシバなど猛禽類が多く観察されました。また、クロハラアジサシはあちこちの牧草地で数羽の群れが観察されました。赤土地帯では、ムナグロ40羽とツバメチドリ30羽の群れも確認できました。

ほんの2時間でこれだけ観察できる石垣島を、あらためて素晴らしいと実感。^^

明日からは、鹿児島へ取材なのでカタグロトビとはしばらく会えません…。

カタグロトビ

おや、遠くに何かいるぞと思ったら、カタグロトビがクマネズミをつかんで飛んでいるところでした!!

カタグロトビ

スプリンクラーに止まってクマネズミを食っていました。超トリミング。^^;

カタグロトビ

最初発見した時は、840mmのレンズでこれぐらい離れていました。遠いー。^^;

サシバ

サシバ

ツバメチドリ

2015年10月29日(旧暦では2015年9月17日)

鹿児島出張がありましたので、急きょ有給を入れて1泊延泊し探鳥旅行をしてきました。下調べも全くない状態でしたのでとりあえず、20年間カラフトワシが越冬に来ていたという薩摩川内高江に行ってきました。カラフトワシは残念ながら2012年以降飛来しないということなのですが、探鳥には良さそうなので…。^^

薩摩川内高江ではノビタキやホオアカ、ビンズイ、モズ、チョウゲンボウなどがいました。ふらっと立ち寄った川内原子力発電所展示館の池にはオシドリ十数羽群れていました。また、ヨシガモや遠くて何かわからないカモも浮かんでいました。

翌日は、日の出とともに、出水市ツル観察センターに行ってまいりました。ツル観察センターが位置する西干拓と「東西干拓橋」を越えたところの東干拓があるのですが、多くのツルは東干拓にいました。ほとんどがナベヅルですが、クロヅルとカナダヅルを1羽ずつ確認できました。

西干拓ではニュウナイスズメの30羽ぐらいの群れとミヤマガラス数十羽の群れに驚かされました。いるところにはいるもんだねー。^^; タゲリやカワラヒワ、セキレイ類なども多く見られました。

カモも見たことないぐらいたくさんいました。ヒドリガモとかオナガガモとかマガモとか。

ナベヅル

クロヅル

カナダヅル

ツル観察センターによるとカナダヅルは2羽いるそうなのですが、1羽しか見つけられませんでした。

ナベヅル

休遊地にはどさっとナベヅルがたむろしています。休遊地の周りはシートで目隠しがしてあり手厚く保護されていました。

ヒドリガモ / マガモ

カモもたくさん。トビが上空を舞うたびに飛び上がっていました。マガモやヒドリガモ。

オナガガモ

所狭しとカモがどっさり。たまにカラスに追い回されていました。

ヒドリガモ

ナベヅル

ナベヅル

渡ってきた群れは非常に高いところから舞い降りてきます。

クロヅル

ヨシガモ

こちらは川内原子力発電所展示館近くのみやま池のヨシガモ。

オシドリ

ニュウナイスズメ

西干拓のニュウナイスズメのオス。電線にズラーッと並ぶのは全てニュウナイスズメでした。^^;

近くにミヤマガラスもいたのですが、撮影し忘れました…。

ニュウナイスズメ

ホオアカ

ノビタキ

ムネアカタヒバリ

2015年10月29日(旧暦では2015年9月17日)

例のカタグロトビ、石垣島にはもう1羽いました。合計2羽です。複数羽が入るなんて日本初です。^^

天気予報は午後から晴れる予定でしたが、あいにくの曇天。カタグロトビはここの餌場がお気に入りの様子で、2時間の観察中、何度もやってきました。西風が吹いたら順光でホバリングが撮り放題なのですが…。残念。

ねぐら入りはやはり午後6時すぎでした。

沖縄本島の読谷にいたカタグロトビは11月に抜けたそうなので、石垣島の個体も来月には抜けてしまうのでしょうか。

カタグロトビ

カタグロトビ独特のホバリングから急降下。美しくてかっこいですねー。

カタグロトビ

あいにくの曇天でしたがルビーのような目の色がなんとか出ました。

カタグロトビ

カタグロトビのブルーグレイのような翼の色は意外と曇天でも美しい。

カタグロトビ

本日、一番の近さでした。地権者に菓子折りを渡して挨拶している時に来ました!!

カタグロトビ

2羽のカタグロトビが太平洋をバックにランデブー飛行。

2015年10月31日(旧暦では2015年9月19日)

今日もカタグロトビを見に行ってきました。いつもの餌場にいつもの時間にやってきて午後6時にはねぐら入りするカタグロトビです。今日は、タヒバリと思われる小鳥にモビングされてかなり嫌がっていました。

撮影に余裕が出てきたので、カタグロトビの特徴的な飛翔姿の動画にもチャレンジしてみました。

カタグロトビ

撮影終了間近にやっと薄日が差し、カタグロトビのルビーのような赤い目がはっきりと見えました!! 何度見ても美しいですね。

カタグロトビ

カタグロトビ

カタグロトビ

カタグロトビ

カタグロトビ