2018年1月5日(二十四節気の小寒、旧暦では2017年11月19日)

みなさん、あけましておめでとうございます。今年もよろしくお願いいたします。

1月1日から5日まで妻の実家がある福岡県に行ってきました。今まで、福岡に行くたびに何度も和白干潟などでミヤコドリを探しに行くのですが、微妙に時期がずれていてかなわずにいましたが、今回、やっと念願のミヤコドリ約20羽の群れを観察することができました!!

福岡滞在最終日、とりあえずどの辺りから見たらいいのか分からないので、Google Mapsで「和白干潟海の広場」が良さそうと見当をつけ、いざ2018年の鳥初めへ。ポイント近くに車を止め干潟に出てみると目の前に想像通りの美しいミヤコドリが群れていました。いるときはあっけなく見られるものですね。^^;

滞在期間中、この日だけ天気が崩れました。5日は寒の入りの「小寒」。冬本番を迎えた朝の気温はたったの1℃。沖縄を出てくるときは、21℃ほどだったのでその差20℃。さらに小雨が降ったりでバードウオッチャーは私以外誰一人おりませんでした。そんな悪天候の和白干潟でしたが、ほんの数分間だけ太陽が鉛色の雲の隙間から顔をのぞかせ、ミヤコドリの美しい姿をはっきりと映し出しました。なんとか写真に収めることもでき、これで私の気分も一気に晴れ晴れ。2018年は、いい鳥見スタートが切れました。^^

沖縄では数少ないツクシガモも数え切れないぐらいいました。200から300の間ぐらい。他には、ヨシガモも多数。こちらも沖縄ではあまり見られないカモです。

ミヤコドリ 雲が途切れ、光に照らされたミヤコドリ。なんと素晴らしい鳥なんだろう!!

ミヤコドリ 和白干潟には午前9時ごろ到着。昼の満潮に向かって潮が満ちてきてミヤコドリが飛んだ。

ミヤコドリ ミヤコドリ 約20羽のミヤコドリの群れには、成鳥と第1回冬羽の幼鳥が混ざっていました。右は第1回冬羽。

ミヤコドリ ミヤコドリ ミヤコドリ ミヤコドリ成鳥。成鳥は、幼鳥に比べ、目の色も鮮やかです。

ミヤコドリ ツクシガモ ツクシガモも大量にいた。干潟で休むツクシガモの後ろに見える白っぽい影も全てツクシガモ。

ハマシギ / ミユビシギ ミユビシギとハマシギは数百羽の群れが舞っていた。水面に浮かぶかもはヨシガモ。

2018年1月6日(旧暦では2017年11月20日)

今冬初のツクシガモに米須海岸で出会えました。 先日、福岡県の和白干潟でツクシガモ を嫌という程見てきましたが、やはり沖縄で見るのは一味違いますね。^^

オカヨシガモやオナガガモ、ヒドリガモ、コガモなどいつものメンバーも増えてきました。

カモをじっくり見ているとシギやチドリたちが一斉に飛び立ち、カモたちも騒ぎ始めました。あいつが来たなと周りを見渡すと低空で若いハヤブサがこちらに向かって来ていました。とっさにカメラを向けなんとか撮影。3回ほどアタックしましたが獲物を捕まえることはできませんでした。

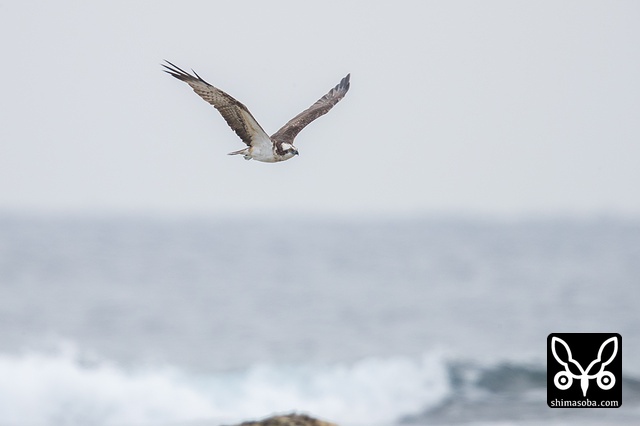

海岸にはミサゴ、後背地のサトウキビ畑にはサシバ、帰り道の平和創造の森公園には人馴れしたシロハラがいました。

ツクシガモ 海岸で休むツクシガモ。やって来たばかりで疲れている様子でした。

オカヨシガモ ヒドリガモ オナガガモ コガモ ハヤブサ サシバ ミサゴ ハヤブサに驚いて飛び立ったムナグロやダイゼン、シロチドリ、アオアシシギなど。

シロハラ シロハラのオス。散歩の人が近くを歩いても逃げない個体でした。

2018年1月8日(旧暦では2017年11月22日)

クイナ科に属するクイナ。クイナの中のクイナをやっと写真に収めることができました。この「クイナ」と名のつくやつらの警戒心の強さはなんなんでしょう?

事前に沖縄本島の師匠から情報をもらっており、前日には、友人が見たと言うクイナをぜひ撮りたいと仕事を終えて教えてもらったポイントへ行ってきました。夕方、現場についてすぐに水たまりを歩くクイナを発見。しかし、警戒心が強く、すぐに草むらに隠れてしまいました。水浴びをしたい感じだったので同じところに出てくるだろうと50メートルほど離れて見張っていると約15分後に思惑通り出てきてくれました。

その後も、自動車や町内放送に驚き何度か草むらに潜るのですが、やはり10分から20分たつと出てきてくれます。小雨が降り暗かったので証拠程度の写真ですが、初めてクイナを撮ることができました。師匠と友人に感謝!!

クイナ クイナ クイナ クイナ クイナ 2018年1月8日(旧暦では2017年11月22日)

ヤンバルクイナを見たいという問い合わせがあったのでやんばるでヤンバルクイナの下見をしてきました。いつものヤンバルクイナのねぐら鉄板ポイントに行くと同じ木に2羽のヤンバルクイナが寝ていました。

なぜか南北に走る村道の東側の木で休んでいる確率が高いです。高いというか今まで見たことがあるのは、すべて東側。なんでだろう?

ヤンバルクイナ 下の枝で休んでいたヤンバルクイナ。小雨が降っているので頭や背中に雨粒が見えます。

ヤンバルクイナ 上の個体と同じ木をねぐらにしていたヤンバルクイナ。

ヤンバルクイナ 2018年1月8日(旧暦では2017年11月22日)

季節を問わずリュウキュウオオコノハズクが見られる場所がやんばるには何箇所かあるのですが、自宅から高速を使っても2時間以上かかるのでなかなか行くのが大変です。そこで、もう少し近くで見られないものかと前から気になっていたポイントにやんばるに行った帰り道に寄ってみました。懐中電灯を片手に30秒歩くと目の前にリュウキュウオオコノハズクが現れました。やっぱりいたなー。^^

昨年は宜野湾市と南風原町でもリュウキュウオオコノハズクを見ているので、沖縄本島では、意外と市街地の近くにも生息しているようです。

リュウキュウオオコノハズク このリュウキュウオオコノハズクはやんばるでいつも撮らせてくれる個体。くちばしに傷が多い愛想のいいやつです。

リュウキュウオオコノハズク 新たな場所で見つけたリュウキュウオオコノハズク 。

リュウキュウオオコノハズク オオコノハズクが営巣できそうな場所がいくつもあるので、もしかしたらここで繁殖しているのかも。

リュウキュウオオコノハズク ご多分に洩れず、人を恐れないのんびりしたリュウキュウオオコノハズクでした。本土のオオコノハズクはどうなんだろう?

2018年1月8日(旧暦では2017年11月22日)

具志干潟にオニアジサシが1羽入っていました。泡瀬干潟にいたオニアジサシが来たのか、それとも新たにやって来たのか。

ズグロカモメとオオソリハシシギも干潟にいました。干潟の隣の野球場には、ユリカモメやホシムクドリ、ムクドリ、ムナグロ、シロチドリなどが満潮に追いやられて芝生の上でおもいおもいに休んでいました。

オニアジサシ 目の前を飛んだオニアジサシ。初列風切が換羽しつつあります。

オニアジサシ オニアジサシ 小雨が降っていますが、オニアジサシは元気に飛び回っていた。

ズグロカモメ ズグロカモメ成鳥冬羽。ズグロカモメは3羽いました。

オオソリハシシギ ユリカモメ ユリカモメは芝生にできた水たまりで遊んでいました。第2回冬羽。

ホシムクドリ バラムクドリを探したのですが、ムクドリの群れに混ざっていたのはホシムクドリが数羽。

2018年1月22日(旧暦では2017年12月6日)

最近の具志干潟と三角池。具志干潟には、越冬オオソリハシシギが2羽。ミサゴは、次々と現れ魚を捕まえていく。最大で10羽ほどが乱舞します。カワセミもオスとメスで2羽。この辺りで繁殖するのだろうか?

干潟に現れたフイリマングースはシオマネキの仲間を襲って食っていた。

三角池には、クロツラヘラサギやコガモ、ハシビロガモ、タシギ、オオバンなどいつものメンバー。シマアジも1羽いるのですが、カモたちがお昼寝タイムだと探すのがなかなか大変…。^^;

ミサゴ ミサゴ ミサゴ こちらは大きなクロダイ? を掴みましたが重すぎて飛び上がれず、途中でリリースしていました。

ミサゴ ミサゴ 上の続き。空振りに終わり恨めしそうにこちらを見る。^^;

オオソリハシシギ カワセミ 河口にはカワセミが2羽居着いています。これはオス。

ムナグロ 具志干潟に現れたフイリマングースは、シオマネキの仲間を襲っていた。

クロツラヘラサギ 三角池にはクロツラヘラサギは十数羽休んでいました。

クロツラヘラサギ 2018年1月22日(旧暦では2017年12月6日)

金武の畑にタヒバリ十数羽の群れがいました。

水路には、タシギをはじめヒバリシギやタカブシギ、セイタカシギなどがパラパラといる程度。渡りの時期の活況に比べると寂しいものですが、近くを通るとなぜか金武に足が向いてしまう…。

タヒバリ タシギ シロハラ 2018年1月23日(旧暦では2017年12月7日)

三角池に珍しくマガモが入っていました。昨年11月、 具志干潟で見た個体 だろうか? 具志干潟でのマガモの記録は11月のが初めてだそうです。

クロツラヘラサギは20羽ほどが休んでいた。2羽のクロツラヘラサギは互いに羽繕いをしていた。

マガモ クロツラヘラサギ